Agua, Ciudad y territorio.

de Luis Manuel Celorio Peinado director del Museo Casa del Agua

Agua, Ciudad y territorio.

Extracto de la intervención en la mesa redonda “Roma y Córdoba las vías del agua” del 16 de junio de 2023 a cargo de Luis Celorio. Director del Museo Casa del Agua en Córdoba.

Panorámica de la playa de Torrepelote de Córdoba, años 50 del siglo XX.

Cuando era un adolescente, y cuando vivía en casa de mis padres en Madrid, empecé a fomentar una curiosa afición, coleccionar pequeñas herramientas y útiles agrícolas que generalmente compraba en El Rastro, con la pequeña paga del domingo que mi padre nos proporcionaba a mí y a mis hermanos.

Al principio, no sabía exactamente el porqué de la elección de determinadas piezas, no comprendía esos impulsos, teniendo en cuenta que vivía en un piso en el centro y que mi contacto con el mundo rural era nulo y sin ningún antecedente familiar que me hubiera introducido en ese curioso mundo.

Con el tiempo me hice un especialista en entender los diferentes momentos por los que transcurre el año agrícola, y la diferencia entre herramientas parecidas entre sí, pero de muy diferente uso. Las que eran necesarias para la preparación de la tierra y las plantas, legones, gradas, rozones y podones, las de siembra, arados, escardillos, almocafres, plantadores, y las de recolección, hoces, guadañas, trillos, aventadoras.

Siempre he tenido curiosidad por entender los procesos en su conjunto, por tanto y centrándonos en el tema del agua, y en la civilización romana entenderéis mejor mi propuesta expositiva.

Es evidente que, para fundar una ciudad, es necesario contar con el recurso del agua para suministro de la población, pero el agua tiene muchos y variados matices.

Como decía Tales de Mileto allá por el siglo VI a.C. “El agua es el principio de todas las cosas”.

Para empezar la fundación de Córdoba en el siglo II a. C. y la decisión de seleccionar ese espacio, donde se sitúa actualmente el centro comercial de la ciudad, no fue tanto por la abundancia de manantiales y veneros de la cercana sierra, si no, de la coyuntura muy especial del comportamiento del antiguo Betis, o actual Guadalquivir que hace un doble meandro, que termina estrechando su cauce a su paso por la ciudad, y como consecuencia se vuelve más profundo, y permite a partir de ahí su navegación, en barcas de poco calado hasta el puerto de Sevilla, para más tarde cargar esas mercancías en barcos de más capacidad y mayor calado, rumbo a cualquier otra zona del mediterráneo.

El caso de Córdoba es muy similar a la fundación de Roma a orillas del Tíber, precisamente también sucede por un estrechamiento del cauce provocado por otro meandro, que permitía el uso de barcas de pequeño calado para navegar hasta el cercano puerto marítimo de Ostia a 35 kilómetros de Roma.

Contar con este elemento de comunicación como es un río mejoraba con mucho el transporte de mercancías por carretera, tanto en capacidad de carga como en velocidad, si lo comparamos con las estructuras viarias de las famosas calzadas romanas, que por cierto estaban combadas en sus extremos para impedir la acumulación del agua en el centro.

Por tanto, para organizar la distribución de materiales y bienes de consumo para su distribución por caminos de agua, obligará sin remedio a la construcción de un puerto fluvial en Córdoba, con todos sus elementos, grúas, embarcaderos, aduanas o almacenes necesarios, no olvidemos que el ámbito territorial de la capital de la Bética es muy extenso.

El Puerto Fluvial de Córdoba

El comercio que llegaba a Córdoba procedía del mar entrando por Híspalis (Sevilla), que prácticamente era puerto marítimo, ya que la desembocadura del Guadalquivir en esa época bien podía estar próxima a el Aljarafe. Hasta allí el cauce admitía barcos de cierto calado, pero para llegar hasta Córdoba se usaban barcazas más pequeñas y de menor calado en un número.

Para ello se solía utilizar un canal central que se formaba con drenaje periódico y, de hecho, se conoce el nombre de uno de los procurator ad ripam Baetis, Iulius Posesor (encargado de mantener la navegabilidad del Guadalquivir, conocemos estos datos porque que la corporación de barqueros, le dedica una lápida de marmol que está en la base de la Giralda), sus funciones eran regular y sustentar la navegabilidad del Guadalquivir, de sus diques, sus puertos y sus canales contrarrestando de paso las consecuencias más o menos desastrosas de las inundaciones periódicas; de garantizar el carácter público de la vía fluvial y de conservar limpio y bien drenado el cauce, en un río de amplísima morfología que arrastra mucho lodo y del correcto mantenimiento de los Caminos de Sirga,(caminos de reserva pública en las orillas para paso a las reatas de mulas, que remolcaran los navíos río arriba, el nombre sirga viene de la cuerda o sirga usada). También debía pagar y controlar a los mercaderes del aceite de oliva, envasadores, transportistas y corporaciones de barqueros, que estaban directamente bajo su jurisdicción.

Reconstrucción infográfica del puerto fluvial de Córdoba en época romana.

La navegabilidad del Guadalquivir traspasa la época romana y se mantiene con los visigodos, e incluso llega hasta la época árabe, pero se pierde con el paso del tiempo hasta que fue residual y desapareció.

Reconstrucción por ilustración del puerto y embarcadero musulman.

Hasta la primera mitad del siglo XVI no hubo un intento serio de recuperar la navegabilidad del Guadalquivir por parte del cordobés Fernán Pérez de Oliva, pero no obtuvo éxito, aunque en 1524 escribió el libro «Razonamiento sobre la navegación del río Guadalquivir», donde recoge su propuesta para hacerlo navegable hasta Córdoba.

Uno de los últimos intentos por hacer que los barcos volvieran a cruzar su superficie fue el proyecto ideado por el fundador de la empresa Mengemor en 1904, Carlos Mendoza, que ideó un sistema de 11 presas escalonadas, como las de Posadas o Palma del Río, a fin de que los embalses creados asegurasen un calado mínimo de dos metros para permitir la navegación actuando a modo de láminas.

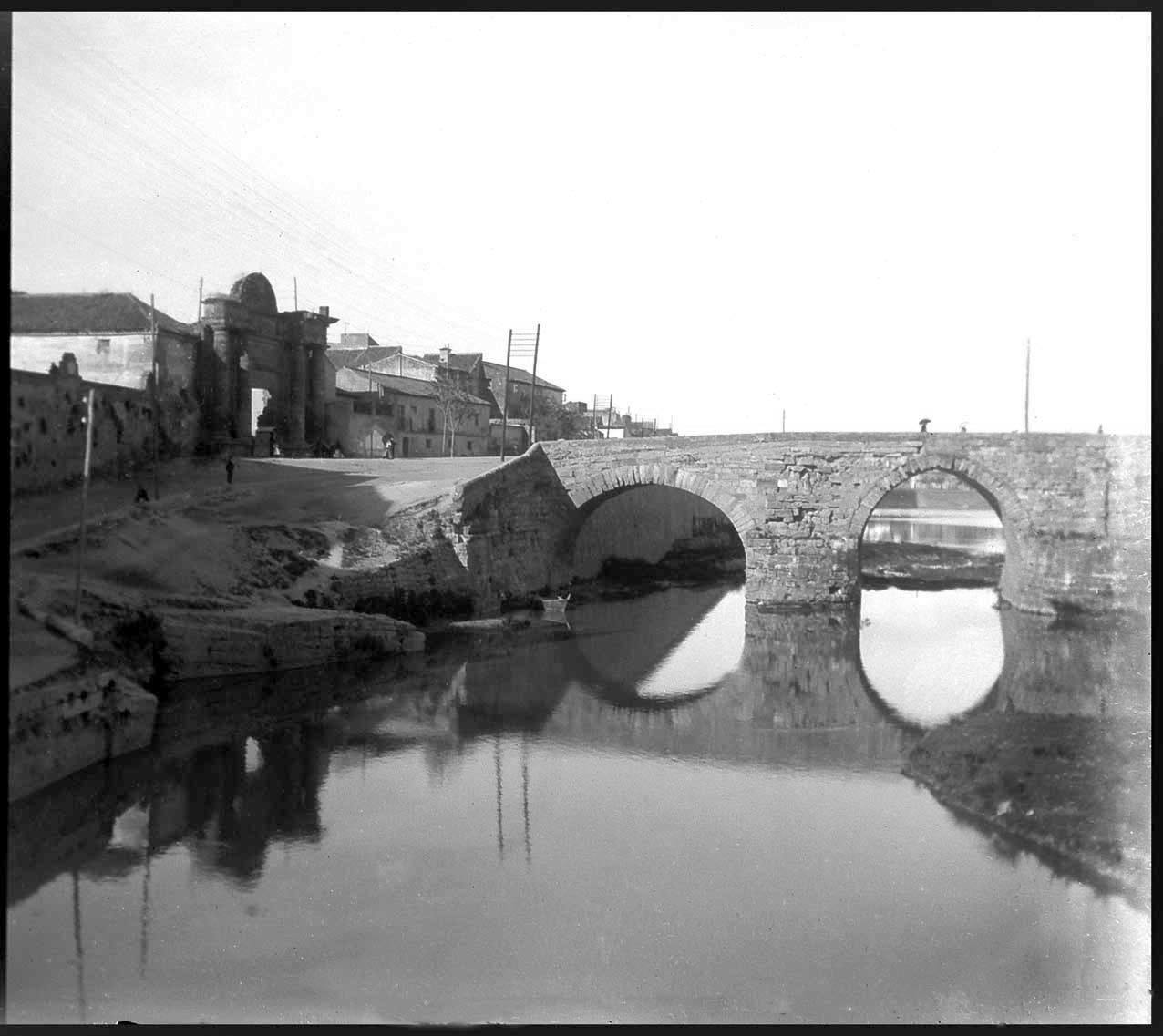

Acceso alto del embarcadero fluvial por delante de la Puerta del Puente, principios del siglo XX.

Los acueductos de Córdoba

Evidentemente la construcción de tres acueductos para suministro de agua limpia dan fe de la importancia de la Colonia Patricia de Córdoba en aquella época.

Los romanos tienen una configuración de la Urbe, absolutamente moderna y racional, no debemos olvidar que el término urbanismo procede de ahí, el agua de los manantiales sirve para beber, pero también es necesaria para suministros de termas y baños públicos, para las fuentes públicas donde recarga la población sus cántaros, para las fuentes ornamentales, para los fosos de las murallas, (el arroyo del Moro fue usado con ese fin en todas las puertas de muralla situadas al oeste) y finalmente para las letrinas públicas.

La finalidad de un acueducto es la conducción del agua en origen, para terminar en un punto alto de la propia ciudad, donde comenzará la distribución, por tanto donde terminan los acueductos existe un sistema de albercas diferenciadas, según el uso del agua, antes de canalizarla subterráneamente por las calles, porque en etapas de sequía, se priorizan unos consumos y se cierran otros menos necesarios, como pueden ser las fuentes ornamentales, sin olvidar otro elemento como los Castelum Aquae, (castillos de agua), o torretas de elevación para dar más presión, y distribuir el agua por zonas estratégicas de la urbe. Aún quedan vestigios de algunos como el que está situado junto a la Puerta del Perdón en la Mezquita, o en la calle Cabezas.

Acueducto romano en la Estación de Autobuses de Córdoba.

Habitualmente los acueductos están mayoritariamente construidos en piedra, (en el caso de Córdoba, es la calcarenita, una roca sedimentaria formada por la consolidación de arenas y piedra caliza, son propias de zonas litoral y muy frecuentes en el valle del Guadalquivir, concretamente en Sevilla con una variedad de calcarenita al molerla se consigue la famosa tierra de albero de las plazas de toros) igual que la red de cloacas o alcantarillas, o las propias murallas defensivas de la ciudad. Este hecho obliga como es lógico poder disponer de ese material en abundancia como dan testimonio las diferentes canteras romanas desperdigadas por la sierra. Pero la piedra no es el único material usado, los romanos conocen y utilizan también diferentes tipos de cementos y hormigón, las conocidas opus signinum y las opus caementiciun, y muchas otras variedades de morteros.

Los Romanos son los primeros que construyen un sistema de circuito integral para el agua en sus ciudades, es decir el mismo sistema que el actual, el agua limpia se suministra bajo tierra canalizada a baja altura y el agua sucia o residual se saca hacia los ríos con una conducción más profunda a través de la red de cloacas o alcantarillas.

Para controlar la gestión y mantenimiento de todo el sistema relacionado con el agua, los romanos crean la figura del Curator Aquarum, que normalmente era un pretor, en épocas posteriores, aparecen otras figuras como el Cadí o juez de aguas, el muhtasib o almotacén, los Alcaldes de Aguas o los Fontaneros Mayores, también recordaros que la palabra Alcalde viene de al-Cadi

Evacuación y saneamiento

En Córdoba empezó la primera potabilizadora llamada Villa Azul a funcionar en verano de 1955 para suministrar agua potable a la ciudad, en el año 1969 se crea la empresa de aguas potables EMACSA y continúa con las labores de abastecimiento, pero no se ocuparía del obsoleto alcantarillado iniciado en 1927, hasta trece años más tarde en 1982 cerrando el circuito integral de suministro y evacuación equivalente de los romanos 2000 años más tarde, puedo dar fe, porque cuando yo llegué a Córdoba allá por 1979, las precipitaciones de lluvia en determinados momentos colapsaban la red de alcantarillado, haciendo que las tapas de alcantarilla del Casco Histórico se salían de su sitio, dejando en la vía pública, a ratas ahogadas y detritus fecales.

La única diferencia actual con el sistema romano, es la depuración del agua de los ríos, que en el caso de Córdoba se resolvió con la construcción de la primera depuradora de la Golondrina en 1992, aunque también hay que citar que muchas poblaciones españolas de cierta importancia todavía no han hecho sus deberes ambientales y estamos ya en 2023.

Existen varios casos conocidos de pervivencia del antiguo sistema del mundo romano en el siglo XXI, uno de ellos poco conocido es la evacuación del agua de lluvia de los mausoleos romanos de la Puerta de Gallegos, que como todos sabéis su cota, está a unos 5 o 6 metros de profundidad respecto a la avenida de la Victoria. A esa profundidad hay pocos sistemas actuales de evacuación de aguas, por tanto, en nuestro presente la solución para que no se anegara el lugar habría sido colocar bombas hidráulicas eléctricas, que impulsaran el agua hacia arriba hasta conectar con la altura del alcantarillado. Pues bien, nada de eso ha sido necesario, porque los arqueólogos encontraron una canaleta romana que recogía entonces y recoge ahora esa agua hasta hacerla desaparecer, y nadie se pregunta a donde va.

Probablemente el control del agua de lluvia, o el desbordamiento de los ríos es la razón principal por la que el romano construye sus ciudades aprovechando las colinas, como es el caso de la ciudad fundacional de Roma con sus siete colinas o Constantinopla, la actual Estambul con once colinas, o la propia fundación de Córdoba en la colina de las Tendillas, curiosamente el asentamiento turdetano anterior a los romanos, conocido como Aldea de los Quemados, se sitúa en otra colina cercana en el Parque Cruz Conde.

Las colinas nunca pueden inundarse sencillamente por la ley de la gravedad, que hará que el agua buscará colocarse siempre en el punto más bajo. Ya en Roma las clases pudientes se instalaban en las zonas altas y las más humildes en las bajas, igual os recuerda algo si lo comparamos con la Córdoba actual, donde se sigue produciendo este mismo comportamiento según el nivel adquisitivo.

En Córdoba capital se calcula que 25,07 kilómetros de longitud del Guadalquivir a su paso por la ciudad, son susceptibles de registrar anegaciones causadas por fuertes precipitaciones de lluvia, que podría afectar a un total de 2.085 residentes en zona inundable.

Las bocas de tormenta

Hay otro elemento no menos importante pero poco conocido a tener también en cuenta, y es tener un sistema rápido canalizado de evacuación del agua de lluvia, diferenciado del alcantarillado, las llamadas bocas de tormenta en el mundo romano.

Boca de Tormenta ( sistema de evacuación agua de lluvia) localizada en Hostia Antica, Roma data del siglo I. d. Cristo.

Las casas de las ciudades antiguas estaban construidas con muros de carga, y toda la estructura se basaba en su fortaleza y anchura, prácticamente no había cimientos como ahora con el sistema de pilares de hormigón, y una tormenta fuerte, una gota fría o una Dana como las llamamos ahora podía acabar con la ciudad, dado que una tromba de agua o un desbordamiento por las calles, debilitaría esos muros antiguos y si la parte baja no resistía peligraba todo el edificio, y si una casa caía la de al lado corría un riesgo enorme.

Los sistemas separados de exclusión por aliviaderos que desembocan en los ríos, se ha practicado en las ciudades modernas como Córdoba, pero no siempre con buenos resultados. En nuestro caso cuando las esclusas se sobrecargan, se ha demostrado que acaba por entrar esa agua de lluvia en el sistema de alcantarillado y arrastra detritus y cuerpos en suspensión, de ahí la aparición reciente de una isla de toallitas higiénicas junto a la torre de Calahorra, que ha retirado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la última limpieza del río hace escasamente unos meses.

La empresa de aguas y alcantarillado de la ciudad EMACSA, tiene aprobada una fuerte inversión que tendría que ejecutar este año en la zona del Balcón del Río, y construir unas Piscinas de Tormenta, que consisten en unas albercas subterráneas de gran capacidad, para absorber esos excedentes de agua que puntualmente generan la situación descrita, y evitar que entre en el sistema de alcantarillado.

Pero el agua es necesaria también para otros usos y oficios, que se van a situar cerca del río desde épocas remotas, porque esos gremios consumen grandes cantidades de agua, entre ellos podemos citar a los areneros, curtidores, tintoreros, lineros, molineros, pescadores, y alfareros. El último alfar cordobés estaba situado junto a la Torre de Calahorra, hasta mediados del sigloXX.

Los acueductos de Córdoba

Evidentemente la construcción de tres acueductos para suministro de agua limpia dan fe de la importancia de la Colonia Patricia de Córdoba en aquella época.

Los romanos tienen una configuración de la Urbe, absolutamente moderna y racional, no debemos olvidar que el término urbanismo procede de ahí, el agua de los manantiales sirve para beber, pero también es necesaria para suministros de termas y baños públicos, para las fuentes públicas donde recarga la población sus cántaros, para las fuentes ornamentales, para los fosos de las murallas, (el arroyo del Moro fue usado con ese fin en todas las puertas de muralla situadas al oeste) y finalmente para las letrinas públicas.

La finalidad de un acueducto es la conducción del agua en origen, para terminar en un punto alto de la propia ciudad, donde comenzará la distribución, por tanto donde terminan los acueductos existe un sistema de albercas diferenciadas, según el uso del agua, antes de canalizarla subterráneamente por las calles, porque en etapas de sequía, se priorizan unos consumos y se cierran otros menos necesarios, como pueden ser las fuentes ornamentales, sin olvidar otro elemento como los Castelum Aquae, (castillos de agua), o torretas de elevación para dar más presión, y distribuir el agua por zonas estratégicas de la urbe. Aún quedan vestigios de algunos como el que está situado junto a la Puerta del Perdón en la Mezquita, o en la calle Cabezas.

Las ruedas de corriente

Por ultimo quisiera aclarar un malentendido muy habitual en Córdoba, a la hora de mencionar la gran rueda hidráulica como Noria de la Albolafia.

Vista general del río Guadalquivir, La rueda de la Albolafia y el embarcadero bajo.

La máquina hidráulica que tenemos enfrente del Alcázar de los Reyes es una azuda o azacaya, una rueda de corriente, invento de origen romano, aunque la construcción de la nuestra fuera ejecutada en la etapa musulmana, el muro que queda en pie todavía es un acueducto, que recibía las aguas a través de los cangilones adosados lateralmente a la gran rueda, y regaba con ella las amplias huertas del Alcázar.

Azuda de la Albolafia actualmente.

Las azudas eran un ingenio complejo de construir que requería una gran inversión para su funcionamiento, dado que se necesitaba la construcción del azud o presa trasera, de orilla a orilla del río, que pudiera generar a través de los canales en forma de embudo, la presión suficiente de caudal para que la fuerza motriz del agua pudiera hacer funcionar correctamente a las máquinas hidráulicas, aprovechando esta circunstancia se construyó posteriormente un molino harinero o aceña adosado a la estructura de la azuda.

Con la última limpieza del río se ha dejado al descubierto parte de la estructura del azud, y concretamente el de la Albolafia se ve bastante bien.

Como puede entenderse después de esta explicación, el agua jugó un papel decisivo a la hora de garantizar la higiene y el bienestar de toda la población rica o humilde. Un agua que tanto nutría las termas de una lujosa villa en las afueras, como manaba de la fuente de la esquina de un populoso barrio.

Our Team

Our Beliefs

Worship Times

Events

Youth & Kids

Next Steps

Josie Jeffery

Youth Director

Kayley Shelton

Worship Leader

Elinor Key

Production Director

Roy Hirst

Live Groups Leader

Guy Glenn

Administrative Assistant

Che Dawe

Associate Pastor

Yanis Barrow

Communications Director

Carter Monroe

Creative Director